A seguir, é servido o quarto prato da ementa, denominado «O Massacre». E o filme prossegue num crescendo mais splatter do que horror, onde as declarações metafísicas do chef — o pulsar da natureza, o sabor do oceano, o sopro do mundo, a vida autêntica e assim por diante — não visam de forma alguma a paz interior, e muito menos o acordo social, mas sim a violência e a morte. É-nos sugerido que o sentido do paladar seria o princípio e o fim de tudo.

Uma alegoria perfeita, excessiva e caricatural do que está a acontecer hoje no mundo da alta gastronomia, tão distinto e comprometido nas últimas décadas — sobretudo na esfera mediática. Por um lado, a pesquisa gastronómica cada vez mais exasperada da novidade e da surpresa, a corrida à procura de um uau a qualquer custo, com legiões de admiradores prontos a serem surpreendidos por mais uma ideia original de mais um chef. Por outro lado, a impressão crescente de que tudo isso não representa minimamente a celebração de um paladar cada vez mais competente e consciente, mas o seu exacto oposto: uma forma de espectacularização da comida que tende à sua destruição, a apagar os saudáveis prazeres da gula em prol de uma intelectualidade estéril. No início do filme, o chef convida os seus comensais não a comer, mas a degustar, saborear, apreciar cada garfada; entretanto, não lhes são oferecidas substâncias alimentares, isto é, comida (termo que utiliza com evidente desdém), mas aquilo que é anunciado como «um mistério», ou seja, uma degustação conceptual durante a qual — como descobriremos mais tarde — os próprios comensais se transformam em ingredientes básicos. No final, uma espécie de fogo purificador atinge o sistema inteiro: a brigada de cozinha, os clientes, o crítico, o director da revista, o próprio edifício do restaurante, os seus donos. A gastromania, se assim quisermos defini-la, parece ter um destino nefasto.

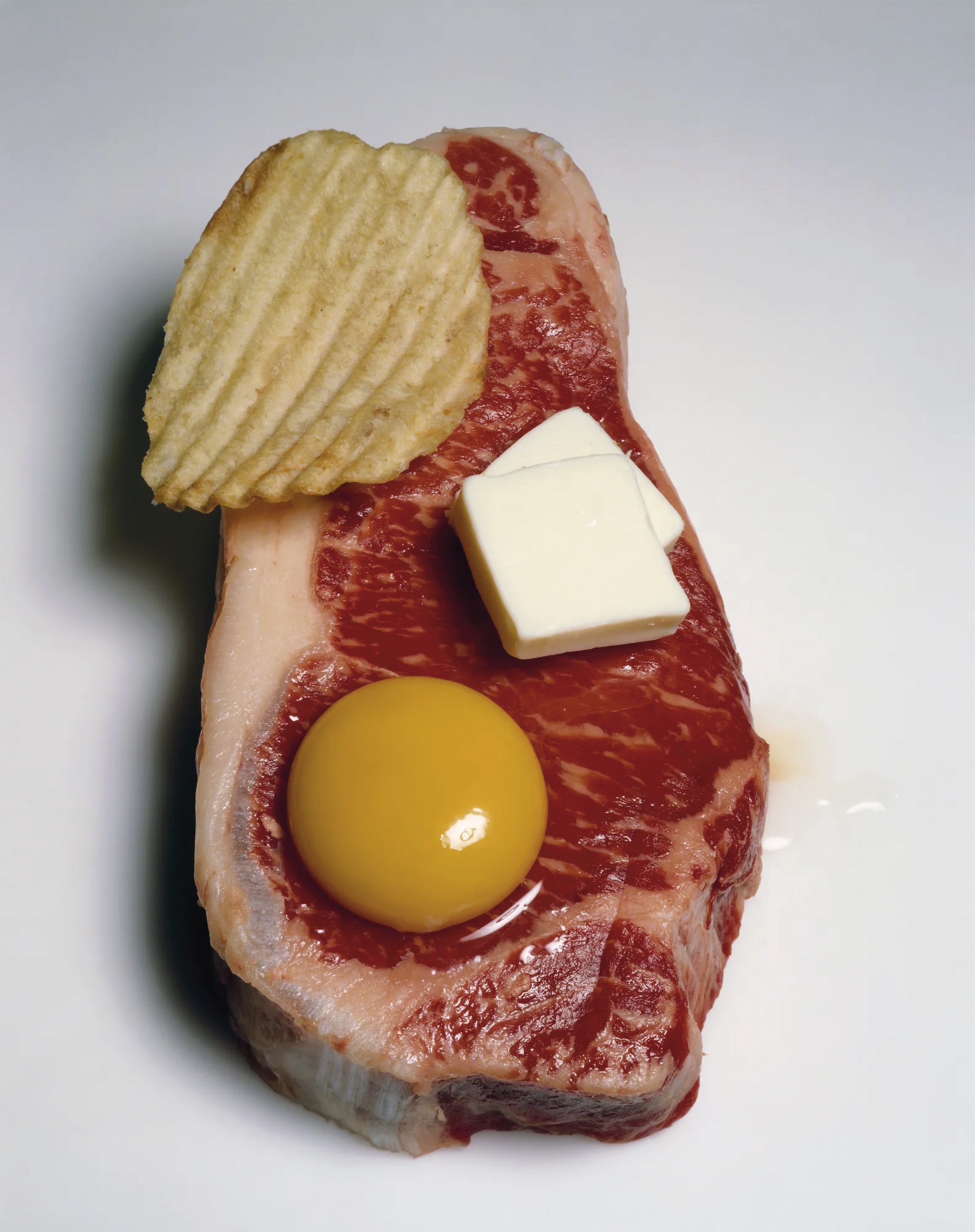

A única a salvar-se será Margot, a acompanhante jovem e bonita de Tyler — uma espécie de tolo apaixonado pela alta gastronomia que se serve de uma linguagem bastante estereotipada (utiliza constantemente palavras como «palatabilidade» ou «molecularidade») —, apenas porque ela não pertence àquele ambiente, tão sofisticado quanto inconsistente. Para o conseguir, usa um estratagema bem pensado: recusa os pratos do chef, algo que nenhum cliente se atrevera a fazer, e pede-lhe para lhe preparar um cheeseburger, um autêntico cheeseburger, com dois hambúrgueres, queijo rigorosamente americano, muita cebola e, obviamente, batatas fritas. Julian aceita o desafio: ao satisfazer o pedido da rapariga, abandona o papel do chef inspirado, confecciona a sandes e, como se não fosse suficiente, coloca-a num doggy bag, para que Margot a possa comer onde quiser. Estamos perante um verdadeiro mundo ao contrário: o mais comum produto de fast food preparado num restaurante de luxo que, por sua vez, brinca literalmente aos massacres.

Quem deve ter visto este filme, e compreendido bem a sua mensagem (um pouco maniqueísta, para dizer a verdade), foi Rafael García Santos, célebre — e muito temido — crítico gastronómico espanhol que, numa recente entrevista ao El País, declarou, de forma provocadora, que hoje em dia o único restaurante onde se faz uma pesquisa culinária autêntica é o McDonald’s: «O melhor restaurante, aquele que está a criar a gastronomia de hoje, é o McDonald’s.» Esta afirmação, é preciso dizê-lo, foi proferida pelo crítico no fim de um raciocínio muito rigoroso: «A cada dez anos, um chef assume a liderança mundial. Nos anos 70, foi Michel Guérard, nos anos 80, Joël Robuchon, nos anos 90, Michel Bras, nos anos 2000, Ferran Adrià, e, desde 2010, nenhum chef tem alcançado uma transcendência histórica.» «Hoje», prossegue Rafael García Santos, «os chefs tornaram-se estrelas de rock, estão interessados em viver como senhores e em serem considerados». Portanto: «O sistema está morto. É por isso que o Noma também vai fechar. Não se preocupam com o cliente, estão a enganá-lo, sem vergonha. Quem é que vai pagar passagensquinhentos euros para ir a um restaurante?» É difícil não concordar com ele: a notícia de que o Noma, em Copenhaga, reino do consagrado René Redzepi, está prestes a fechar as portas é prova disso.

Relativamente ao McDonald’s, eis as suas razões: «O McDonald’s orienta a sua actividade para as novas gerações, aproximando-se dos novos clientes. E está a dispensar os empregados de mesa e os cozinheiros. Utiliza a Inteligência Artificial, que está a conquistar a hotelaria. É este o futuro. Um dia, estes mesmos cozinheiros dirão que foram eles os inventores. É suposto o McDonald’s alimentar-nos e, embora não se trate propriamente de gastronomia, representa o futuro.»

[...]

Partilhar artigo